(FOTO | Fundación Telefónica – Ricardo Domingo)

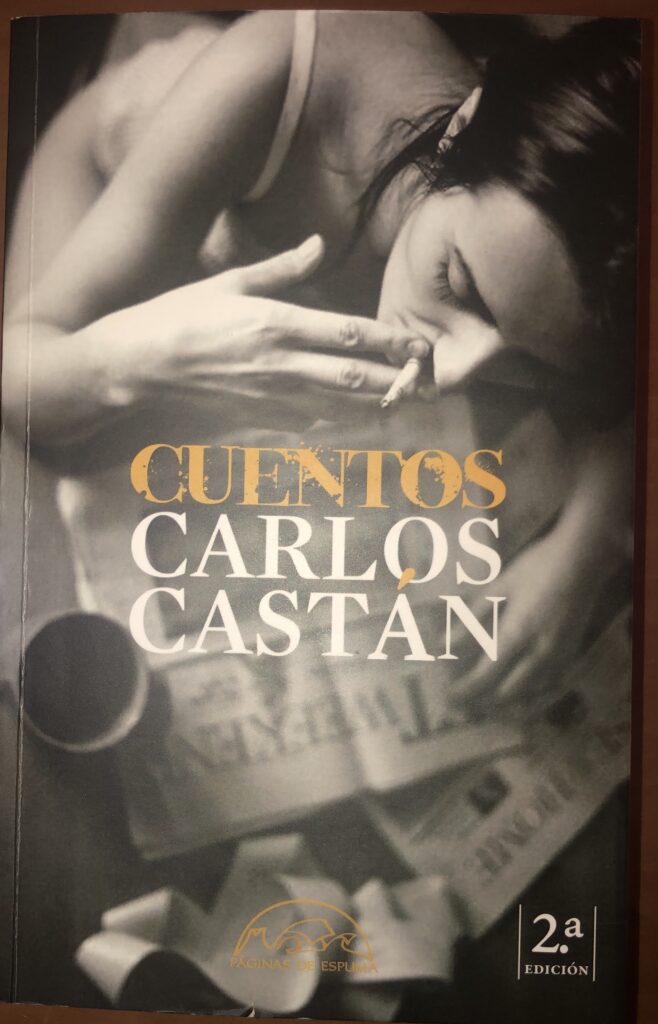

Aunque de origen altoaragonés, Carlos Castán nació en Barcelona en 1960, sin embargo, Madrid es la ciudad en la que ha transcurrido buena parte de su vida y donde actualmente trabaja como profesor de filosofía en la enseñanza pública. Es autor de los libros de relatos Frío de vivir, Museo de la soledad y Sólo de lo perdido, así como del volumen de artículos Papeles dispersos, de la nouvelle Polvo en el neón y de la novela La mala luz. Toda su obra cuentística ha sido recogida en el volumen titulado Cuentos (Páginas de Espuma, 2020). Buena parte de su obra ha sido traducida y publicada en Alemania, Francia, Italia y los países anglosajones.

Carlos Castán, junto a Eloy Tizón e Hipolito G. Navarro, mantuvieron el genero del cuento con oxígeno literario en la década de los noventa en España. “Frío de Vivir”, “Velocidad de los Jardines” o “El aburrimiento, Lester” respectivamente pusieron las bases para la renovación del genero que después recogieron Andrés Neuman, Saez de Ibarra, Fernando Iwasaki, David Roas y generaciones posteriores.

«Si tiendes a considerar tu vida en términos de relato cinematográfico no tardas en caer en la cuenta de que ha de ser necesariamente una producción cutre, ya que ves continuamente como se repiten los extras, los personajes secundarios, puestos ahí para que el personaje pueda continuar con su vida normal, ir al dentista, hacer la compra, saludar a gente en sus paseos, están interpretados siempre por un reducido aunque voluntarioso contingente de actores»

Carlos castán, Frío de Vivir.

Una vez escuchamos la historia de que a Carlos Castán le preguntaron durante una de las presentaciones de su libro “Frío de Vivir”, por qué escribía siempre sobre gente apesadumbrada. Carlos Castán respondió que no sabía por qué le preguntaban eso, que siempre había creído que escribía sobre gente normal. Aprovechó el momento para dar la enhorabuena a los presentes por ser tan felices.

Quizás esta anécdota, ya sea cierta o una leyenda urbana, es la mejor definición de su literatura. El equipo de Irredimibles – gente normal donde la haya – quiere agradecer a Carlos Castán que nos haya permitido publicar uno de los relatos de su celebrado “Frío de Vivir”, una recopilación de relatos que es sin duda un punto de apoyo para quienes después se han adentrado en el mundo del relato.

UNA COSA ES QUE HAGA FRIO

(Fragmentos de cartas al Albatros)

“En esta tierra, ¿sólo podemos amar

si sacrificamos al amor,si perdemos al ser querido

por nuestra propia acción, por nuestra propia omisión?”(CARLOS FUENTES, Diana o la cazadora solitaria)

Parece mentira, después de tantos años, estar de nuevo en un piso frío de techos altos, apoyado en la pared sobre un colchón en el suelo con todo este montón de cojines, y las barritas de sándalo como antes, el hilillo de humo haciendo sombras al subir sobre los carteles de toros y las láminas de arte que anunciaban antiguas exposiciones, el cenicero de Cinzano puesto sobre los huevos, como quien dice, parece mentira en serio estar así otra vez, con la radio sonando desde el suelo, en el aire el desgarro del rey blanco del blues, así tirado en la cama con su bata puesta y las sábanas manchadas de chocolate y hasta arriba de revistas atrasadas.

Ella acaba de marcharse a trabajar. Hoy entraba más tarde que otros días. Yo no trabajo, no hago nada de momento. Por eso cuando no madruga demasiado bajo a la churrería a por el desayuno y me vuelvo a acostar. Siempre manchamos la ropa de la cama con chocolate, hay en las sábanas manchas de chocolate de todos los días de la semana. Se parecen a las de sangre, cuando son viejas. A ella le gustan las sábanas limpias pero también le gusta desayunar en la cama y hacer el indio mientras tanto y que no abra las persianas hasta después del primer cigarrillo. No vamos a estar siempre haciendo la colada así que no le queda más remedio que aguantarse, conformarse como hago yo con sacudir por la noche el azúcar de los churros.

En cuanto se va enciendo las tres calefacciones eléctricas de la casa. Cuando ella está las tiene casi siempre apagadas. Dice que no es por el recibo pero yo no soy gilipollas.

Después de pasar por el súper, dejar las cosas en la nevera y echarle algo de comida al gato el día es mío. Esa sensación me produce un cosquilleo en las piernas, como cuando en la época del instituto hacíamos pellas e íbamos a las matinales de los Minicines de la calle Fuencarral o nos tomábamos unos botellines sentados en la hierba del parque viendo pasar marujas, carteros, gente atareada. Nunca he sabido cómo será la libertad sin culpa ni si valdrá la pena y se sentirá como tal.

Ahora, sin ir más lejos, cuando pienso en ti y te escribo con su bata puesta, con su rotulador, en papeles arrancados de sus cuadernos, arrimado al calor que ella cree que no puede pagar y la llamo todo el rato ella como si no tuviera mucho que ver conmigo, siento también esa dulce culpa que me hace sentir vivo y no me deja vivir.

Su nombre no forma parte de los nombres de mi vida, ya lo sé, pero no es tan idiota como a menudo la pinto, supongo que tiene su punto, que cualquiera que no sea yo podría enamorarse perdidamente, volverse loco por ella y quizá por eso me mantengo a su lado, porque quiero ser otro. Y luego que ese otro se vuelva loco. Como tú. Para quien soy ahora hubiera deseado que se quedara a vivir en tu recuerdo, y sólo ahí, entre los pliegues templados de un cerebro enfermo, luchar en tus pesadillas contra el jefe de las hordas enemigas y el forzudo feroz que se sienta sobre la almohada que te cubre la cara. No tener siempre esta sensación de segunda parte, de vivir un epílogo innecesario e insulso que ya se va haciendo largo.

Debiera ser más fácil todo esto. Escribirte y decir, no sé, por ejemplo, decir: joer, cómo te echo de menos, qué de puta madre cuando estábamos juntos. Pero cuando estábamos juntos fue como fue, qué vamos a decir ahora de aquella tormenta si todavía tenemos los pelos erizados, si nuestra deriva desde entonces no ha sido más que la huida de lo que en su día llamamos horror.

Me casé, fui a la oficina, me acosté temprano. Me levanté una mañana y habían pasado diez años. No es que no sospechara antes que el tiempo pasaba, salía el tema en charlas, periódicos, boleros, a todas horas lo avisaba la radio camino del trabajo, de regreso del trabajo, pero aquello fue espantoso, comencé a sentir ese dolor de memoria y quise volver al principio, retomar las riendas, ir al cine, sentarme en el suelo con un buen porro de maría y di con mis huesos aquí, en el palacio del frío y de la culpa, desde donde hoy te escribo para que sepas de las hazañas últimas, las ruinas, el cansancio, del chaval que hace tiempo latió tan a tu lado y en esos posos y en esas cenizas te reconozcas.

Una cosa es que haga frío y otra que esté todo tan vacío, tan acabándose. Los domingos por la tarde la cerveza de barril tiene menos espuma. No he tenido más remedio que largarme del bar cuando el camarero ha pasado la bayeta dejando el mármol desgastado del mostrador oliendo a la piel cruda del pollo que su mujer despedazaba en la cocina y me ha manchado la manga del abrigo con esa agua sangrienta.

Y ahora que la lluvia no deja de caer sobre mi viejo dolor de huesos y memoria, pienso en cómo eras cuando empezaste a resbalar, a pedir siempre otro vaso y a tocar el culo de los chicos. Y recuerdo tu altiva perdición. Y me pregunto qué simple twist of fate, qué días aquellos cuando no oíamos otro disco,te puso de golpe bajo todas las espadas de la cruzada, más ávida de sangre la mía que ninguna otra, es decir, por qué tú, por qué a ti fue a tocarte ese destino de trágica loca que cada noche se bebía el universo. Quién que hubiera visto tu sonrisa de puesta de largo, tus manos pensativas, tus ojos como un estanque nocturno podría creer que nos echaban por tu culpa de los bares. Y, sobre todo, me pregunto si no sería yo, y eso me mata, el marinero que quemaba con su pipa el pico del albatros de Las flores del mal o el que lo imitaba burlándose de sus andares patosos sobre la cubierta del barco.

De nuevo estoy en un bar. El dolor de ojos me ha hecho por fin sentarme junto a la estufa de butano, apoyado en los abrigos de la gente. Se abre la puerta y en el centro de la bocanada de aire frío que me estremece las piernas viajas tú. Estás ahí, me hielas los pies. Corro a pedirte perdón y lo que veo me da asco: no eres tú, se ríe y de su boca sale un repugnante olor a fresa.

Ahora sé que he venido a buscarte. Uno cree que la vida va a discurrir siempre hacia adelante y de repente se encuentra como el nadador que se agota en inútiles brazadas sin avanzar un palmo. Sucede que cuando alguien se sitúa en la vida lo que hace en realidad es ausentarse de ella y, tras el cómodo letargo, regresa al jergón sucio donde quedó dormido, al momento de la partida en que le tocaba haber lanzado sus dados. Estar otra vez entre los vivos, expuesto al placer y al frío, al dolor y a la música significa, en mi caso, hallarme de nuevo frente a ti. Sé que he venido a buscarte, y me doy cuenta sólo ahora, al final, cuando casi tropiezo de bruces contigo y me falta tan poco para dar con lo que creo que será tu sórdido escondrijo.

Casi no la veo. Come a toda velocidad y sale para el conservatorio. No vuelve hasta la hora que más me gusta para estar en la calle. Cuando llego a casa ya casi está dormida, me espera por cumplir leyendo un libro o para recordarme algunas cosas que he hecho mal, la suciedad de la cocina, el gato muerto de hambre, el champán que guardaba para no sé qué cosa, el recibo de la luz. No me aclaro con su contestador automático, no sé qué pasa, le borro las llamadas. Hace siglos que no tomamos chocolate.

Desde hace un par de días está en Bilbao con su familia, no volverá hasta después de Reyes. Me resulta gracioso imaginármela allí, son la tira de hermanas, seis o siete me parece, con todo ese trasiego de bragas y compresas, turnos de fregar y diarios bajo llave. Debe de estar a sus anchas. Ojalá la estén mimando, ojalá alguien, allí tan lejos, la esté queriendo mucho ahora mismo, ojalá esté dormida junto al radiador y quien sea la tape con una toquilla de lana.

Voy estrechando el cerco y no tardaré en encontrarte. Por el momento sé que todos los teléfonos de esta ciudad que empezaban por dos, ahora lo hacen por cinco o por tres. Tengo pistas importantes. Sé lo del sanatorio.

Hoy desearía que ella no regresara jamás. Entre otras cosas porque el gato está en las últimas. Me ha dejado un mensaje en el contestador, le gustaría que fuera a esperarla a la estación. No sé quién llegará primero, si ella a Chamartín o el gato al final de sus días. Todavía falta más de una semana, tan difícil de vivir como todas de un tiempo a esta parte. ¿Por qué no puedo recorrer estas calles, cruzar los parques, entrar en las tabernas sin llevarte dentro? He vuelto y de alguna manera me estabas aguardando disfrazada de la tristeza y el frío, de esta falta de luz que hace más estrechos los callejones, más llenos que antes de bolsas de basura y contenedores para escombros. Te veo en cada desconchón de la pared, en cada letrero que se cae, cada neón roto y torcido, cada balcón oxidado, cada reguero de pis. Siempre aparece la imagen de la niña a la que todos hicimos llorar, la de los equilibrios en el abismo, la que, cada tarde, se salía de las rayas del cuaderno de juerguistas educados, banales estudiantes de mil tonterías distintas, y buscaba, como yo ahora te busco por los portales helados, la dignidad simplemente de vivir sin hastío, su incendio, su jardín, su precipicio, su hermosa destrucción, la flor de la tormenta. Tus alas de gigante te impedían caminar, pero eso lo sabemos ahora. Donde quiera que estés, Albatros, amor mío, muérete siempre a tu manera, deja la culpa donde debe estar, en el centro de mi garganta, cerca de donde muerden los vampiros, junto al dolor infinito que ya no me abandona.

Un individuo pasea por la ciudad, por uno cualquiera de sus barrios. Su mirada se va deteniendo en las cosas y, por entre el revoltijo de nervios y tejidos sangrantes, emerge el pensamiento. Lo que ve determina lo que va discurriendo y, a su vez, los contenidos de su mente deforman, atraviesan, tiñen su percepción de las cosas. En este caso de gris. Hasta ahí todo normal, la absurda noria de siempre, el mareo de existir. Pero el individuo retransmite mentalmente cuanto ve, cuanto piensa. Las imágenes entonces se rizan y se repiten y cada idea acaba siendo un eco de sí misma. Es la condena más cruel del enamorado: el pensamiento sólo sale en segunda persona. Y no puede evitarse que todo lo percibido, la totalidad del mundo, una cajita de cerillas, un firmamento ante él, esté impregnado del ser amado porque uno no puede arrancarse los ojos y mirar de otro modo.

He conseguido hablar con Paloma (tu amiga del alma primero, tu mamita sensata después, tu policía). Me cuenta que sí, que estás todavía ingresada. Y dónde. Y por qué. Dice que te negaste a comer durante bastantes días y que cuando por fin lo hiciste (como un pajarito, no creas) dejaste entonces de hablar; que sólo mirabas por la ventana , que ella iba a peinarte algunas veces, a pintarte un poco, a hacerte una coleta. No sé, pero supongo que lo entiendo, empezar a vivir en un mundo de repente tan vacío, las enfermeras todo el día con que la vida es bella y hay tantas cosas bonitas que se pueden hacer, trayéndote revistas de modas y muebles, cosas ligeritas, a veces bombones y alguna flor. Y todos los recuerdos recientes girando en la cabeza como “El Látigo” al que de niña subías en las ferias, todo, lo mejor y lo peor que te ha pasado, la pura vida cristalizada para siempre en culpa y en vergüenza en medio de este hastío, la sopita, las paredes desnudas salvo el Cristo de Dalí, el vaso de agua en la mesita de noche, Adela que viene otra vez a cepillarte el pelo, la amenaza de leerte un trocito de “Momo” (hay que ser positiva, ¿qué es eso de recrearse a todas horas en lo más siniestro que se te ocurre?), la vida que queda afuera, para los demás, y que te llega vagamente disfrazada del ruido del tráfico, las bocinas, la camioneta que reparte las cervezas a media mañana, cuando todos los bares del barrio se llenan de sol y pepinillos.

También he sabido que ya estás mejor, que tienes tus momentos pero que estás mejor, que has descubierto el poleo, que has dejado que te enseñen punto de cruz y le vas cogiendo el gusto. Que vas entrando en razón, eso dice Adela.

Todo está en relación, decías. Y te acordabas del accidente de tu primo. Cuando se disponía a subir al coche un vecino le pidió fuego y lo entretuvo unos instantes. Si esto no hubiera sucedido no se habría encontrado justo en aquella curva con la camioneta que invadía su carril y lo mató. Tu primo habría pasado tan campante medio minuto antes. Tampoco habría ocurrido nada si el vecino hubiese añadido cualquier pregunta más, si el motor hubiese arrancado al primer o al tercer intento y no precisamente en segunda instancia. Un grado más o menos de temperatura en el ambiente lo habría salvado. El mechero del vecino quedó sobre la mesa porque en el momento en que se disponía a cogerlo sonó el teléfono por equivocación. ¿Fue ese torpe individuo que marcó mal el número el culpable de la muerte de tu primo, o la minúscula sombra de tinta que le hizo dudar entre dos cifras al consultar la tarjeta de visita que tenía delante? Un ligerísimo error de una imprenta de pueblo privó al mundo de generaciones infinitas de descendientes de tu primo con nombres y apellidos y de todas las historias de amor que vivirían, seres que nunca podrán olvidar un mechero, echar un borrón, preguntar “¿qué tal ayer?” y salvar una vida. Seres que hubieran hecho que el mundo fuera distinto. En efecto, el universo asesinó a ese chico. Todo en nuestras vidas depende de cosas así, los encuentros, los desencuentros, el fracaso, todo depende de una brizna de aire, un pequeño dolor de vientre o la trayectoria caprichosa de un insecto. Del mismo modo, hacemos el mundo como es al cerrar el libro en el punto por donde lo cerramos, salvamos a nuestros semejantes la vida al elegir el color de nuestros calcetines, matamos al silbar, al pasarnos la mano por la frente. Cada instante que tenemos delante es la noche de los tiempos desplegada quien lo ha puesto ahí, en cada cosa late la totalidad. Si lo que tengo delante es tu rostro he de bendecir a víboras y monstruos, a los vientos del otro lado del mar, a todas las guerras de Europa y a las epidemias de todos los siglos; he de agradecer a cada ser vivo o muerto, a las masas humanas y a las fuerzas naturales haber hecho exactamente lo que han hecho. Si no lo tengo, ¿debiera caminar destrozando al paso objetos y procesos, escaparates y niñas? Si ya se aliaron en su día todas las piezas del rompecabezas, dioses y fieras, cometas y reptiles, para apartarme de ti, quizá en su avidez del sinsentido absoluto, el mundo nos ponga otra vez caminando por una calle de la mano, mirándonos los pies, esta vez sin insultarnos.

Si se tuvo el infortunio de amar todo ya es declinar y ensombrecerse. Todo atardecer, ir oscureciendo sin que nunca se declare la noche de neón y estrellas. Sólo esas sábanas tendidas que en la ventana se van volviendo grises, esta llovizna sucia, el Carrusel Deportivo. La vida de la que vengo no merece la pena ser vivida. Volver es imposible. No existen las ciudades, ni las personas ni los deseos de antes. Ni las migajas de todo ello. Nos arrojábamos amor el uno al otro como saliva de sapo, daría hoy cuanto tengo por alguna de esas gotas resbalando en mi mejilla, por algo del dolor que me llegaba de ti, por volver a lamer esas heridas.

¿Qué voy a decirle en el andén de la estación del gato muerto, de que no la quiero? ¿Llorará? ¿Llorará por el gato, por mí, por verse sola en el momento en que esperaba un reencuentro, unas flores, un taxi al hogar? Pienso en ella y, al pensar, le paso la mano por el pelo, le estoy besando la carita mojada. A la vez la mirada se me queda perdida en un trozo de uña que, un rato antes, había caído al cortarla fuera del cenicero. ¿Soportaré que llore? Es extraña esta certidumbre de fracasar antes de mover el primer dedo. No estoy seguro de estar hablando del miedo, es esa sensación más bien resignada de escoger siempre el mal menor, la forma de que la culpa castigue lo menos posible. Aunque morder, morderá haga yo lo que haga. Tantas veces he yacido amordazado en su potro que la conozco como si fuera mi madre.

Si me quedo con ella, si evito al menos que cuando sufra tenga que maldecir entre lágrimas mi nombre, me despertaré probablemente dentro de diez años preguntando por qué no viví, por qué miré pasar los trenes, todos, uno tras otro, desde el cristal con mi chocolatito caliente, mis amargas magdalenas.

Si te convenzo de huir, si me perdonas, si aceptas dialogar con nuestras últimas palabras y enredar nuestros últimos alientos, si emprendemos nuestro viaje de náufragos en el vacío, lamentaré una y mil veces haberlo tenido todo y haberlo echado a perder, no haber entendido a tiempo de la vida nada. Mi pisito, mi joya de chica, el curso de mis días.

Voy a romper esa cristalera. Voy a sacarte como sea de esa casa de locos. En esta tierra, a fin de cuentas, todo es una cuestión de inmenso frío inhumano y pequeñas calefacciones y mantitas de cuadros, minúsculos faros encarados al océano oscuro e inacabable. La cosa es resistir, permanecer al abrigo de los oleajes, de la pugna feroz por el sentido. Mezclemos los escombros, Albatros, las cenizas. Estas ruinas no añoran la torre que falta en el aire. Sólo quiero beber cerveza y más cerveza entre tus brazos.

¡Dios, este dolor en la sien! Dolor de dudar y dudar, dolor de no saber, dolor de vida por delante. Todo está en relación, decías, cada imagen mental contiene por eso también lo que no muestra, la totalidad del pasado y el mundo y los abismos. Dolor que no deja pensar. Dolor que viene del mar, que atraviesa las montañas. Cierro los ojos y la oscuridad es un mapa del universo.

El cansancio me dice que debo despedirme de las cosas. Ahora voy a ser un oso que hiberna. Pero no uno de esos osos reales mojados y sucios que se ovillan contra la roca de una gruta helada, sino un oso de dibujos animados, uno de aquellos animales suaves que, con pijama y gorro de dormir de colores, cierran la puerta a huracanes y tormentas de nieve y se sumergen bajo las mantas de su cama en el fondo de la cueva.

A esta hora todo en el mundo es cansado y postergable: el amor y los trabajos, el pensamiento y las revoluciones. Queda sobre la tierra un montón de fiebre y un edredón de plumas.

A veces nos complicamos demasiado la vida, nos nubla tanto recuerdo. Más si estamos solos y enfermos, si salimos demasiado. Hay que vivir mirando siempre hacia delante. No creo que te escriba ya muchas más cartas, no es que ella meprohiba nada, pero sé que sufriría. Estoy seguro de que te irá bien porque te lo mereces, ya lo verás. Ojalá muy pronto me entere de que has salido de ese sitio y haces vida normal.

¿A que no sabes cómo se llama nuestro nuevo gatito? Pues se llama Albatros. Alby lo llamamos. Es muy travieso y glotón, le encanta relamerse nuestras tacitas de chocolate. Porque nosotros ¿no te lo había dicho? Nosotros somos así. Desayunamos siempre chocolate.

CARLOS CASTÁN, Licenciado en Filosofía por la UAM, es autor de los libros de relatos Frío de vivir (Salamandra, 1997), Museo de la soledad (Espasa, 2000/ Círculo de Lectores, 2001/ Tropo, 2007)) y Sólo de lo perdido (Destino, 2008), así como del volumen de artículos Papeles dispersos (Tropo, 2009), de la nouvelle Polvo en el neón (Tropo, 2012) y de la novela La mala luz (Destino, 2013 /Prensas Universitarias de Zaragoza, 2020). Toda su obra cuentística ha sido recogida en el volumen titulado Cuentos (Páginas de Espuma, 2020).

FOTO | Isabel Wagemmann