Raimundo continuó frotándose las manos. Aunque insistiera no conseguía hacerlas entrar en calor. Ya va siendo hora de arriesgar por una vez en mi vida, aunque acabe en el talego, pensó. Quedó en la cantina del Hogar del Pensionista con Antonio el Mosca, su amigo desde la época de sus primeras cervezas y cigarros. El Mosca se presentó con puntualidad. Se fue directo a la barra. Hizo un gesto al camarero con la cabeza para que le pusiera un carajillo. A los pocos segundos, dio un golpe con el vaso en el mostrador. El camarero le sirvió otro. Con la bebida en la mano, se dirigió a la mesa donde esperaba Raimundo. Al sentarse, notó que su amigo tenía un tic nervioso en el ojo. Se bebió de un trago aquel café mezclado con coñac. Echó un vistazo a quienes estaban a su alrededor para evitar que lo oyesen. Entre susurros le confesó:

—Mi nieto, el Largo, anda metido en líos. ¿Has pensado ya en lo que hablamos?

—Sí —afirmó Raimundo—. Necesito las perras cuanto antes.

—No perdamos tiempo, Rai.

—Cerremos el trato de un buche de lo que estás tomando. Pero paga tú, Mosca. Sabes que no tengo un duro.

—Pásate por el «Tiger Gym», —dijo El Mosca— y pregunta por Rubiales. Te entregará una bolsa de deporte de color azul. Recógela y ve derecho a tu casa —aconsejó a Raimundo.

Al salir del gimnasio, Raimundo agarró con fuerza la bolsa de deporte para encaminarse a su domicilio. Ahora las manos no solo las tenía heladas, sino que le sudaban como si llevara puesto guantes de látex. No paró de girar la cabeza hacia atrás mirando de forma desconfiada con quienes se iba cruzando por la calle. El corazón se le desbocó, por lo que tuvo que detenerse durante varios minutos para respirar y proseguir hasta llegar a su casa.

Entró en la vivienda sin hacer ruido. Aquel semblante nacarado como una luna llena y gotas de sudor en la frente lo delatarían. El ritmo cardiaco comenzó, de nuevo, a acelerarse al oír a su esposa conversando en el salón con Carlos, el menor de sus cuatro hijos. Si estoy haciendo esto es solo por ti, Afriquita, reflexionó Raimundo apretando las manos.

Hizo esfuerzos para disimular la tensión acumulada. Se presentó en el salón, quedándose estático, esperando a que fuera su hijo quien tomara la iniciativa de saludarle. Ante la indiferencia de Carlos, decidió él dar el primer paso:

—¿Qué tal el viaje por tierras francesas, hijo? —preguntó.

—De maravilla. Visitamos los rincones que nos aconsejó Ezequiel, que hace poco estuvo allí. Entramos en un establecimiento donde elaboran pan de especias. Probamos algunos y puedo asegurarte de que repites. Fuimos a la famosa Casa Millet, el templo de las mostazas. La Boutique de la Trufa y, por supuesto, los viñedos de la Borgoña. Te hubiera encantado saborear esos vinos, papá. Por cierto, Yasmina y yo os trajimos este imán—afirmó Carlos— lanzándolo sobre la mesa del salón.

—¿No ha venido Yasmina?

—No. Tuvo que quedarse con los niños. Además, hoy vienen sus padres a visitarnos.

—Gracias. Hace poco tus hermanos nos trajeron también imanes —respondió Raimundo—agachando la cabeza. De hecho, este es igual al de Ezequiel.

—Ya. Así tienes más en tu colección para pegarlos en el frigorífico.

—Mira Carlos —dijo Raimundo acercándose a su hijo— he de llevar a tu madre al médico y se nos va a pasar la hora.

—Yo también tengo que hacer mis cosas. Y aun así vine a traerte un detalle ¿Mamá me pones otro café? Así te mueves un poco.

—¡Basta! —interrumpió Raimundo— No te consiento que le hables así a tu madre. Acabo de decirte que tengo que llevarla al médico. ¿Ni siquiera preguntas si es por una recaída o por otro motivo?

—Tampoco te pongas así, a mamá la veo genial. Creo que exageras, papá.

—¡Eres un descastado al igual que tus hermanos! Adiós —sentenció Raimundo— señalando con el dedo la puerta para que se marchara Carlos.

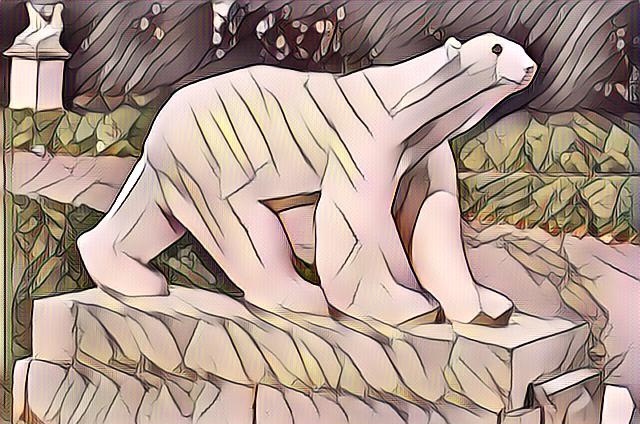

El benjamín de la familia salió de la casa dando un portazo. África, empezó a llorar. Raimundo, con brillo en los ojos, abrazó a su esposa intentando consolarla. Acto seguido fue a la cocina y se dio cuenta de que la puerta del refrigerador estaba sin ningún hueco libre, por la cantidad de imanes que sus hijos les traían de sus viajes. Los fue juntando más para pegar el de Carlos —una imagen del Oso Polar en Jardín Darcy (Dijon, Francia) —. Observó aquellos imanes adheridos al frontal y de pronto sintió que el interior de la nevera sería un lugar agradable para él. Un sitio donde esconderse de la realidad que le rodeaba.

Ver sufrir a Afriquita, atormentaba aún más a Raimundo. En aquellos momentos sintió la necesidad de acabar lo antes posible la misión. Meter en el frigo la bolsa de deporte. Confiar en que su vida fuese más cálida. Se quedó observando los rincones del mundo por donde viajaron sus vástagos. Ponían la excusa de que sus trabajos abarcaba gran parte de su tiempo. Además, aseguraron que no mantenían contacto entre ellos.

Raimundo, se sentó en la silla. Cerró los ojos. Ante la necesidad de hablar con alguien y no poder hacerlo, imaginó que el más reciente de los imanes charlaba con él sin tapujos:

—¿No te gustaría viajar con tu mujer a cualquier lugar del planeta?

—¡Sí! A África le encanta aún más. Por eso estoy con negocios con El Mosca— afirmó a la vez que movía la cabeza.

—No debes tener miedo. Sigue adelante con el plan.

—¡Por supuesto! Mientras ella pueda caminar… —confirmó— a la vez que se secó las lágrimas con el puño de la camisa.

—Ahí tienes la razón para luchar.

—¿Qué más voy a perder? —sentenció Raimundo.

—¡¡¡Así se habla!!! —exclamó el oso polar emitiendo un gruñido.

Suspiró con rotundidad. Se le veía con las ideas claras y convencido, con el fin de devolverle la sonrisa a África. «La vejez es fría, y la muerte más todavía», recordó aquel refrán lleno de soledad y desesperanza. Sin embargo, yo iré a por todas, pensó con el rostro encendido.

Dos semanas más tarde, Raimundo debía hacer entrega de la bolsa de deporte al Largo. Quedaron en verse detrás del gimnasio, en la trastienda de una pastelería. En esta ocasión, Raimundo hizo el trayecto hacia el punto de encuentro menos alterado. Cuando llegó, la puerta aún estaba cerrada. Dio tres golpes en el cristal del escaparate y simuló un estornudo. —Era la contraseña—. Una vez dentro, el Largo cogió la mochila y la abrió. Tras un rato revisándola aseguró con tono serio:

—Parece que está todo. Muy bien, Rai. Te has portado. Me has quitado un peso de encima durante todo este tiempo. Ahí tienes los cuatro mil euros.

Al darse un corto apretón de manos, el Largo protestó:

—Joder, tío, tienes las manos como las de un muerto.

Raimundo no hizo ningún comentario, solo cogió el fajo de billetes y lo guardó en su chaqueta. Se quedó observando la gran cantidad de bolsitas blancas que había en la mochila de deporte. Se marchó sin más. Antes de cruzar la puerta de salida, le preguntó el Largo:

—¿No quieres saber cómo le llaman a lo que estabas guardando en tu nevera?

—No me importa para nada —respondió Raimundo encogiéndose de hombros.

—¡Hielo! Lo que había en la mochila te pone a cien, pero le llaman hielo —apostilló el Largo con una sonrisa sarcástica.

Raimundo decidió darle una sorpresa a Afriquita. No quiso contarle a dónde viajarían, pero sí las cosas que podrían hacer en el lugar de destino. Como si de una primera cita se tratara, afirmó con entusiasmo que se adentrarían en un glaciar; alucinarán con aquel cielo multicolor y su magnetismo luminoso, rodeados de montañas de nieve, incluso se bañarían en una laguna azul. No les dijeron nada a sus hijos ni pensaban hacerlo. Menos aún llevarles imanes para ponerlos en la nevera. En un momento dado, África torció el gesto al coger a Raimundo de la mano.

—Oye, Rai, ¿qué te pasa? Tienes las manos ardiendo.

Frío.

Muchas gracias, amiga.

Muchas gracias.