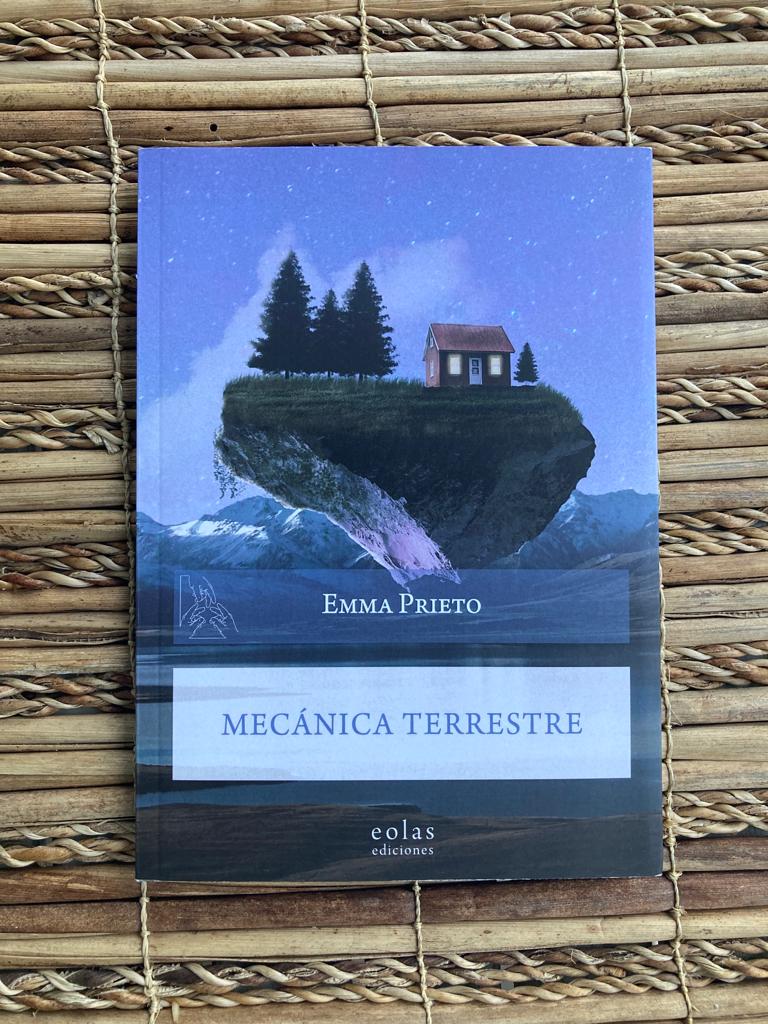

Tenemos el enorme privilegio de publicar un relato de la madrileña Emma Prieto, que pese a que nació en Madrid y creció en Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente vive en Madrid. Licenciada en Ciencias de la Educación y profesora de educación especial, ha impartido talleres de cuentacuentos en diversos colegios de educación primaria y actividades de cuentacuentos para adultos en librerías y bibliotecas. La antología Incómodos (Relee, 2016) publicó su relato Piruletas y la revista literaria TALES, Movilidad laboral, incluido en también en su libro de relatos «Mecánica Terrestre» (Eolas, 2021)

Ha publicado los libros de cuentos Extravíos (Caligrama, 2017), Escamas en la piel (Adeshoras, 2018) y el poemario Radiografía de ausencias (Indie, 2020). Aparece citada en el libro de Eloy Tizón Herido leve en el capítulo que el escritor dedica a la metamorfosis del cuento.

En Cuadernos Hispanoamericanos la incluyen junto a Samantha Schwebin, Valeria Correa Fiz, Maria Fernanda Ampuero, Mariana Enriquez o Elvira Navarro como referencia del panorama actual del cuento. Quién la conoce queda iluminado por su sencillez, su carencia de ego y su aspecto de niña asustada que traslada de forma honesta a las protagonistas de sus relatos.

Emma ha cedido a Irredimibles su relato «EL CASTIGO», uno de los excelentes relatos que conforman su libro Mecánica Terrestre.

EL CASTIGO

EMMA PRIETO RUBIO

Elnora nos castiga con silencio. Es el suyo un silencio abrupto y despiadado. Cualquier contrariedad, deseo insatisfecho, proyecto al que no nos es dado acceder pero que, por lo visto, deberíamos haber tenido la delicadeza de adivinar, desencadena su enojo desértico.

De pronto, sin que ninguno de nosotros sepa a ciencia cierta qué ha podido desatarlo, ella coge su silencio, lo ahueca para hacerlo aún más profundo y lo despliega luego como una enorme manta con la que nos cubre. Se te adhiere a la piel como arena de la playa, miles de partículas imposibles de despegar.

Bajo su silencio, tú que no creías en fantasmas, te vuelves transparente. Pierdes densidad. Pierdes consistencia. Por algún orificio en el que no habías reparado, se te escapa el aire, ese aire que tanto te ha costado atesorar día a día haciendo gala de una voluntad de hierro y que ahora vuelve a formar parte de la atmósfera con un ruido de pato alzando el vuelo.

Te conviertes en vacío. Puro hueco. Los demás, que han tenido la suerte de escapar, se disgregan, huyen, disimulan, cualquier cosa antes que desaparecer como tú. Mientras se tengan unos a otros (siempre con ella al frente, por supuesto), mientras charlen, comenten, compartan tareas, desayunen, almuercen en su compañía, se sonrían, se feliciten, se envíen vídeos, fotos, chistes, queden para ir al cine, a cenar o a tomar unas cañas, estarán vivos. Lo que eres tú, Elnora te lo recuerda con su mirada que te traspasa sin verte, has dejado de existir.

Te parece que esto ya lo has vivido antes, aunque lo hayas desterrado a las últimas capas de tu memoria, allí donde guardas la falda corta y los calcetines blancos (¿o eran azules?) que te llegaban hasta la rodilla. Entonces te salvaste de la quema a fuerza, supones, de tener los ojos bien abiertos y la boca cerrada. Te acuerdas ahora de Cecilia Valderrábanos, morena y espigada, siempre en lucha con su apellido. Rábano, rabanito, enséñanos el cogollito, resuena en tus oídos la cancioncilla que le inventaron los chicos y le cantaban seguido tironeándole de la falda y ella, pobre, corría detrás de ellos enfurecida y cada vez más flaca, como si su propio apellido la estuviera devorando.

Hay noches en las que se te aparece Cecilia. En sueños. Lleva el pelo de un tono metalizado que le favorece, los párpados rosados. Ante cualquier mostrador de los miles diseminados por la ciudad para realizar tediosas gestiones inoportunas (renovar el dni, el pasaporte, el abono de la piscina municipal, reclamar una factura, reservar un billete de tren, presentar la declaración de la renta, pagar una multa de tráfico, tramitar la tarjeta de transportes, registrar un libro de poemas en la sociedad de autores) entona su nombre y apellido con elegancia y decisión. Te das cuenta, con alivio, de que a Cecilia le han crecido el carácter y las pestañas. Que este tiempo de no veros lo ha aprovechado para cepillar la vida y sacarle brillo.

Por qué queremos tanto a Elnora, es algo tan extraño como la atracción que ejerce la luna sobre las mareas. Es cierto que, si no opones resistencia ni pretendes preservar tu espacio y te dejas llevar por su ritmo, sin contemplar ninguna idea más allá de las suyas, sin complicarte con averiguaciones que no te llevarían a nada, ella se comporta de una forma tan amable que te hace sentir protegida mientras, exhibiendo su espíritu más servicial, se ofrece a acompañarte a visitar al ginecólogo, a comprar el pan o conseguir el bañador de moda en cualquiera de las tiendas que conoce que marcan tendencia. Es cierto también que cuando eso ocurre y cualquiera de nosotros es el elegido, resulta sencillo dejar atrás todo el peso que te habías impuesto, vete tú a saber por qué, y comenzar desde cero como si sus palabras tuvieran un cierto poder de renovación, una frescura de río.

Y todo eso a pesar del terrible suceso del pollito: Elnora se lo cargó, es de sobra conocido. O acaso no fue ella sino cualquiera de nosotros (pudiste, incluso, ser tú). Con tal de contentarla, haríamos cualquier cosa, bien lo sabes.

A quién se le pudo ocurrir traer un pollito rosa en una caja de zapatos con la tapa agujereada. Fue una idea extravagante e infantil que nos devolvió por unos días la inocencia perdida en ásperos vericuetos mundanos. Nos gustaba acunar en nuestras manos al minúsculo pollito punki, disfrutar de las caricias emplumadas que -oh milagro- no comprometían a nada.

A Elnora comenzó a molestarla su piar incesante y avaricioso. Eso dijo. Que el pollito (al que habíamos bautizado Fermín) nos tenía a su servicio. Que eso no podía ser. Como tampoco podían ser las plumas rosas alfombrando mesas y folios. A ella, además, le provocaban estornudos. ¿Acaso no nos habíamos dado cuenta?

Asombra que pudiera soltarnos todo eso (que deberíamos haber adivinado si poseyéramos una gota de sensibilidad) sin pronunciar una sola palabra, tan solo con escupirnos su silencio impenetrable. El caso es que a la mañana siguiente Fermín apareció muerto. No fue un accidente. Su cuello había sido cercenado con hilo de pescar.

Tuviste que espantarte las lágrimas de un manotazo, una de ellas se te solidificó en la nariz, una especie de verruga de agua que, tiempo después, te extirparía un cirujano plástico que nunca llegó a creer del todo que fuera una lágrima pétrea.

Resulta desconcertante que a ti te afecte tanto su castigo. Tú que desde hace meses experimentas que, si abrazas el silencio -propio- con valentía (mente en blanco, espalda recta, respiración acompasada – inhala, exhala, inhala, exhala-) puede convertirse en regalo luminoso. Te has acostumbrado a pasar horas excavando bien adentro y no encuentras, como temías, ese tedio grisáceo que se enreda entre los dientes y la lengua y aturulla la mente, sino aventuras insospechadas. Hay que ponerle empeño. Desenfundar el coraje para sumergirte en las profundidades, así, de golpe, sin taparte la nariz ni acoplarte gafas de buceo. Descubres mugre, cacharros viejos, polvo, manchas claras y manchas oscuras en tu estructura, humedades que permiten el crecimiento del musgo y que deberás emplearte a fondo en raspar (con el cuidado, eso sí, que merece una especie protegida). Encuentras también raíces retorcidas de las que apenas te puedes desprender y papeles plegados con secretos de siglos. Tú sigues esforzándote hasta tropezar con pájaros que ansían el vuelo, con delgadas ramas reverdecidas repletas de yemas a punto de estallar.

En esta calma enclaustrada en la que a veces te mueves, el mundo exterior desaparece y consigues al fin ser la que eres (¿quién eres en realidad?) libre de voraces testigos y jueces, despojada de adornos que, reconócelo, no hacían más que estorbar, aunque quedaran tan bonitos.

Hay tsunamis que suceden de repente. Un deslizamiento mínimo de la tierra, el volcán que se despierta, un meteorito que cae. También la oscuridad tiene sus derechos. La ola que se levanta acaba con todo, sin que nadie pueda explicárselo. Si no, cómo es posible que después de tanto entrenamiento y tanta oración pueda aún hacerte daño Elnora y su desierto, a qué viene que persigas de ese modo su sonrisa, el roce de su mirada, las palabras que se empeñan en morir antes de ser pronunciadas. A quién se le ocurre aparecer con un ramo de flores (que sea su cumpleaños no es ninguna excusa) sabiendo que las arrojará a tus pies unos segundos antes de que te des la vuelta.

Emma Prieto

Ha publicado los libros de cuentos Extravíos (2017), Escamas en la piel (2018), Mecánica Terrestre (2022) y Días de cactus y luces (2024) además de los poemarios Radiografía de ausencias (2020), Respirar Escarcha (2023) Aparece citada en el libro de Eloy Tizón Herido leve en el capítulo que el escritor dedica a la metamorfosis del cuento.