Intermitencia

La niebla madruga con los primeros fríos del otoño. Entonces los ladridos provienen de perros invisibles. Bajo la escarcha la grama se resiste a ser congelada y la latitud no puede con el barrilete del sol que se demora en ascender hasta su trono. Apoyo la frente contra el ventanal, no distingo la farola ni los límites de la casa. La luz eléctrica está cortada y el alba sólo alcanza para dar a conocer la omnipresencia de la niebla.

«Es domingo y muy temprano» se escucha una voz ronca de mujer adormilada desde el inframundo de un acolchado.

Me visto protegiendo el silencio como si fuera un regalo envuelto en celofán. Fuera y dentro de la casa corren ríos paralelos de silencio y oscuridad. Ya en la cocina aprieto mecánicamente la tecla de la luz. Es estéril, sigue cortado el suministro. Tanteo la caja de fósforos sobre la mesada. Luego, la luz amarilla -fricción que enciende la madera- precediendo a la llama azul de la mayor de las hornallas. Me quedo observando esa llama azul de luz magnética mientras cargo la pava con agua. Fuera comienzan a divisarse las siluetas de las cosas. El mundo se presenta en blanco y negro. A salvo algún canto impertinente de los benteveos el silencio inmaculado perdura en las veredas.

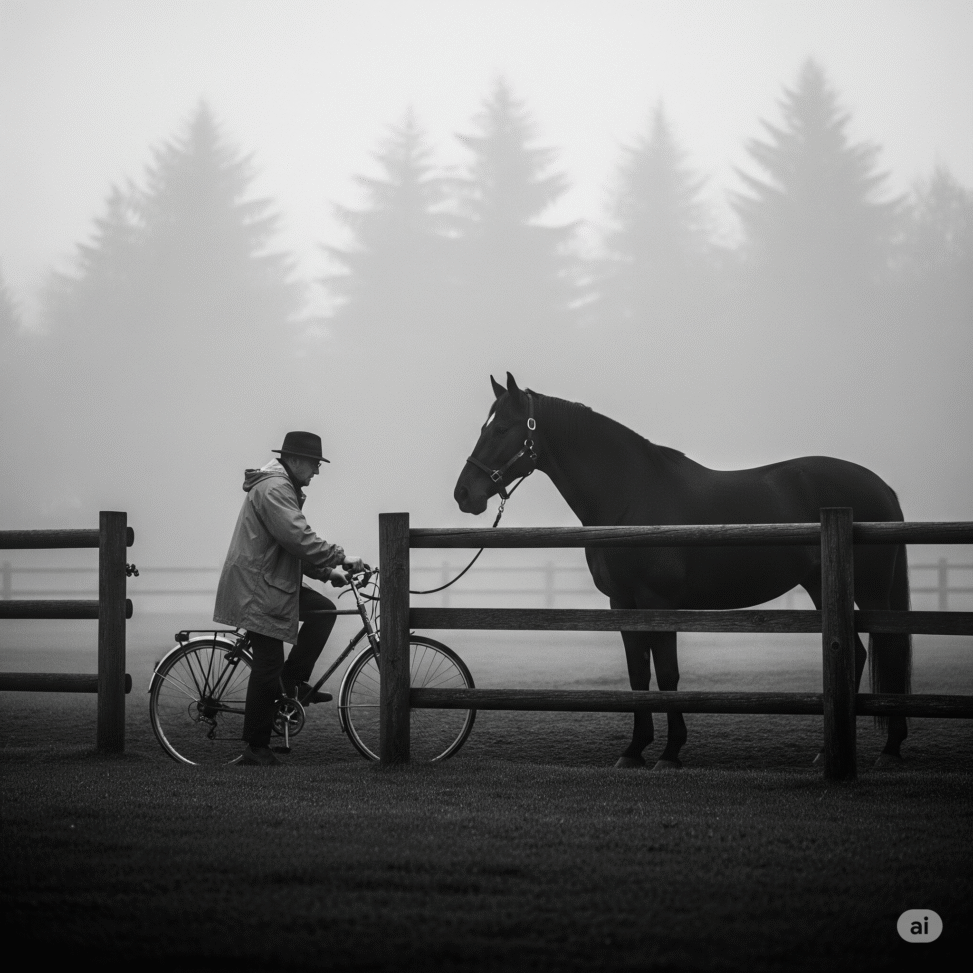

A la intemperie el frío es cortante, al tacto el manubrio de la bicicleta se siente helado igual que el picaporte de la puerta de entrada. Conduzco lentamente en ese paisaje mitad mágico mitad tierra de espantos, me desplazo por el camino memorizado asumiendo que no aparecerán obstáculos. Pero me golpeo el rostro con el ramaje bajo del acer de una esquina, recupero el equilibrio y prosigo camino a la despensa. Todo parece cerrado, pero el aroma inconfundible de los panificados lo desmiente. Hago mi pedido entre murmullos para no molestar los pliegos de la calma. El tiempo también avanza lento en esa niebla que se enraiza con la complicidad de un sol condescendientemente lerdo.

Emprendo el regreso. Algunos motores resuenan en la lejanía de la autopista, la cabezota inclinada de un caballo marrón aparece, inesperada, sobre mi trayectoria, lo esquivo apenas y paso rozando su testuz. Aminoro la marcha y doblo hacia la izquierda. Las ruedas crujen sobre los montones de hojas amontonadas al costado de la calle. Un puñado de perros ladra aún invisible mientras me aproximo a casa. El suministro de energía eléctrica continúa interrumpido. En esa tiniebla del alba tiendo la mesa, preparo la tibieza de un desayuno hogareño. Abro la puerta de la habitación con sumo cuidado.

«Buenos días» pronuncio con voz tierna procurando que la onda sonora resulte encantadora. Pero nadie hay bajo el acolchado, la mujer y su voz áspera se han deslizado en el torrente de ese río oscuro y silencioso. Se han ido sin despedida ni palabras. Solo han dejado una piedra en la memoria y un nombre que mañana también el río se habrá llevado para siempre.

Entonces me pregunto por la intermitencia de las cosas, por lo que existe, por lo que desaparece a manos de la niebla. Existirá el lugar donde vivo o será todavía mera imagen reflejada sobre la superficie de un bañado, memoria de los juncos, penachos aplastados y desdén del agua que se queda molestando a todo aquello que quiere echar raíces en lo seco. Existirán las manos de la muchacha amanecida en mi morada, sus labios de pulpa, sus ojos azabache rodeados de nieve, sus palabras que vibraban de una forma que alcanzaba para mover el mundo. O habrá sido apenas otra visión insensata representada en la blanca intermitencia de la niebla, allí donde la gente se pierde, allí donde otras siluetas regresan.

Me interrogo siendo ya hombre, ya fantasma, ya cualquier otra sustancia originada en el azar de mis alelos.

Victoriano Campo

Escribo para mantener a salvo los rudimentos de la cordura y recordar la certeza de lo efímero. Pensando en cosas absolutas pese a la fugacidad de la existencia. Persigo la tranquilidad, la calma y el equilibrio. Sé que los interrogantes más elementales permanecerán sin respuesta. Viajo herido de muerte, celebrando la vida.